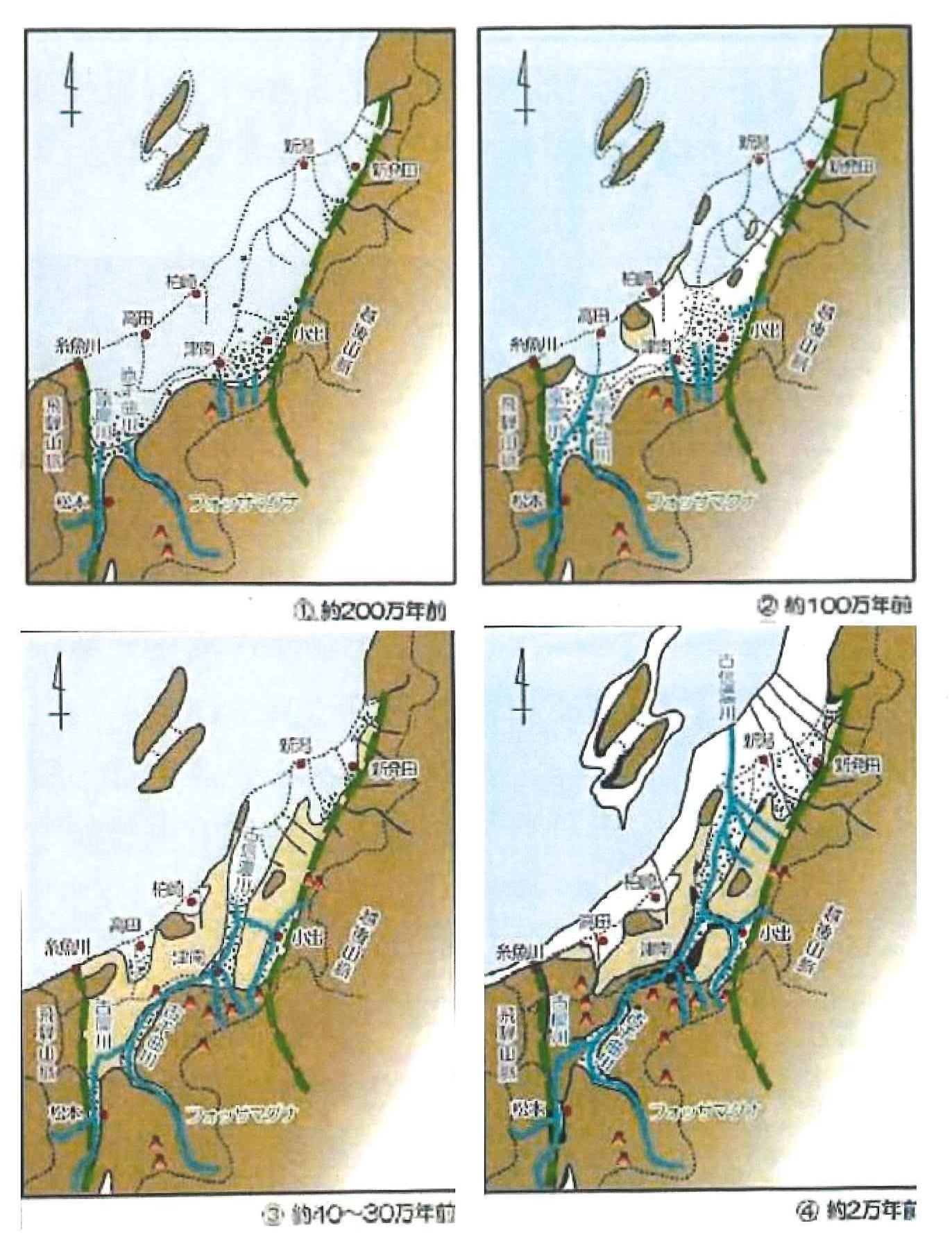

前回、千曲川―信濃川の流路を概観しましたが、大きい川だからというだけでなく、信濃川は地域によってその性格が大きく変わっています。千曲川、犀川、(新潟の)信濃川という三つの川に分けて考えた方がいいくらいです。実はそもそもこの三つの川は別々の川で、ひとつの川になったのは40~50万年前であり、それまでは別々に日本海に流れていたと考えられています。

信濃川の古環境の変遷

「越後平野のルーツを探る~信濃川がつくった越後平野~」信州大学教授赤羽貞幸氏 より編集

300万年前から200万年前まで、新潟県の海岸は大きく内陸に入り込み、頚城丘陵が隆起を始める前までは、長野市付近まで海であったと考えられています。高瀬川は北アルプス白馬連山の麓、青木湖を源流としていますが、西頸城山地付近が隆起する前は、梓川、奈良井川と合流して白馬村付近で日本海に出ていたと考えられています。同様に千曲川も長野市付近で日本海に流出していました。まだその頃は、信濃川はなかったのです。

日本列島が大きく隆起し始めるのはおよそ300万年前からです。飛騨山脈などの中央山岳地帯も大きく隆起し、大量の土砂、砂礫を麓の盆地に供給し、松本盆地、長野盆地は沈降して土砂の受け皿となりました。長野盆地では地下800m近くまで砂礫が溜まっていることがわかっています。

信越国境の山々、西頸城山地、関田山地の隆起と妙高山、新潟焼山などの火山活動によって日本海への流路を絶たれた犀川は、松本盆地、長野盆地、飯山盆地という沈降地帯をつなぎながら千曲川と合流し、東へと流れを変えていきました。そして津南―十日町―小千谷という流路から日本海に出る古信濃川ができたと考えられます。

では、信濃川下流域はどうだったのか。現在の越後平野が姿を現したのはわずか数千年前です。それ以前は氷期―間氷期の海水準変動に規定されながら、ほぼ広い海から入江でした。そして古信濃川が運ぶ大量の土砂が埋め立てていきました。

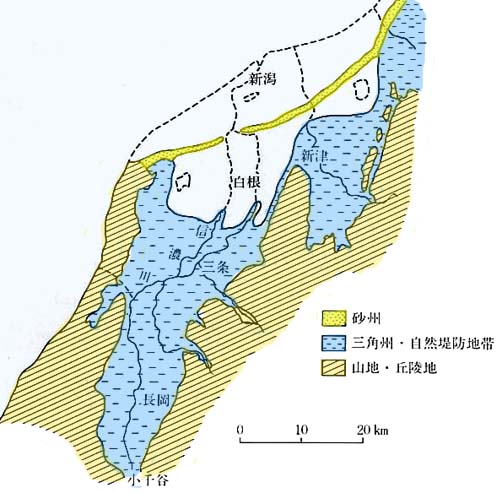

およそ2万年前の最終氷期の頃は、世界的に海水面が今よりも100m以上低く、新潟でも海岸線ははるか沖合にありました。氷期が終わり温暖になると、海水面が上昇し、約7,000年前には新潟平野の海岸よりの大部分は海面下となりました。その後、海岸線に沿って細長い砂州ができ、その内側は潟湖となりました。

約6000年前の新潟平野(防災科学技術研究所より)

新潟平野沿岸だけでなく、柏崎にも大きな砂丘があります。また、山陰地方や東北地方でも、日本海側の大きな河口がある平野では砂丘の発達が見られます。これは河川が運んだ砂が、特に冬期の北西からの風波によって打ち上げられできあがったものです。新潟平野では信濃川、阿賀野川からの大量の土砂によって大規模な砂丘が形成されました。

この砂丘が河川の出口を閉塞し、平野部には湛水域が広がり、広大な沼沢地となったのです。福島潟や鳥屋野潟は、この沼沢地の名残です。広大な新潟平野の沼沢地が、現在の稲作地帯に変わっていくのは、阿賀野川の河口の変更や信濃川の分水の掘削が行われた江戸時代末期から明治以降のことになります。

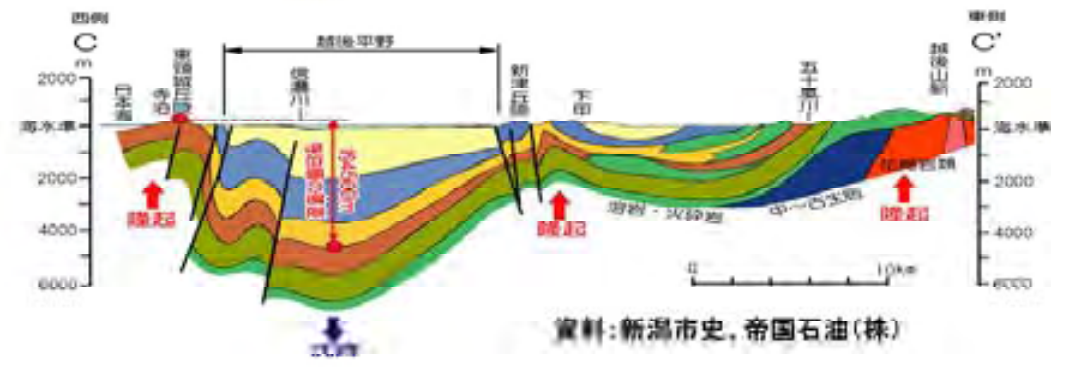

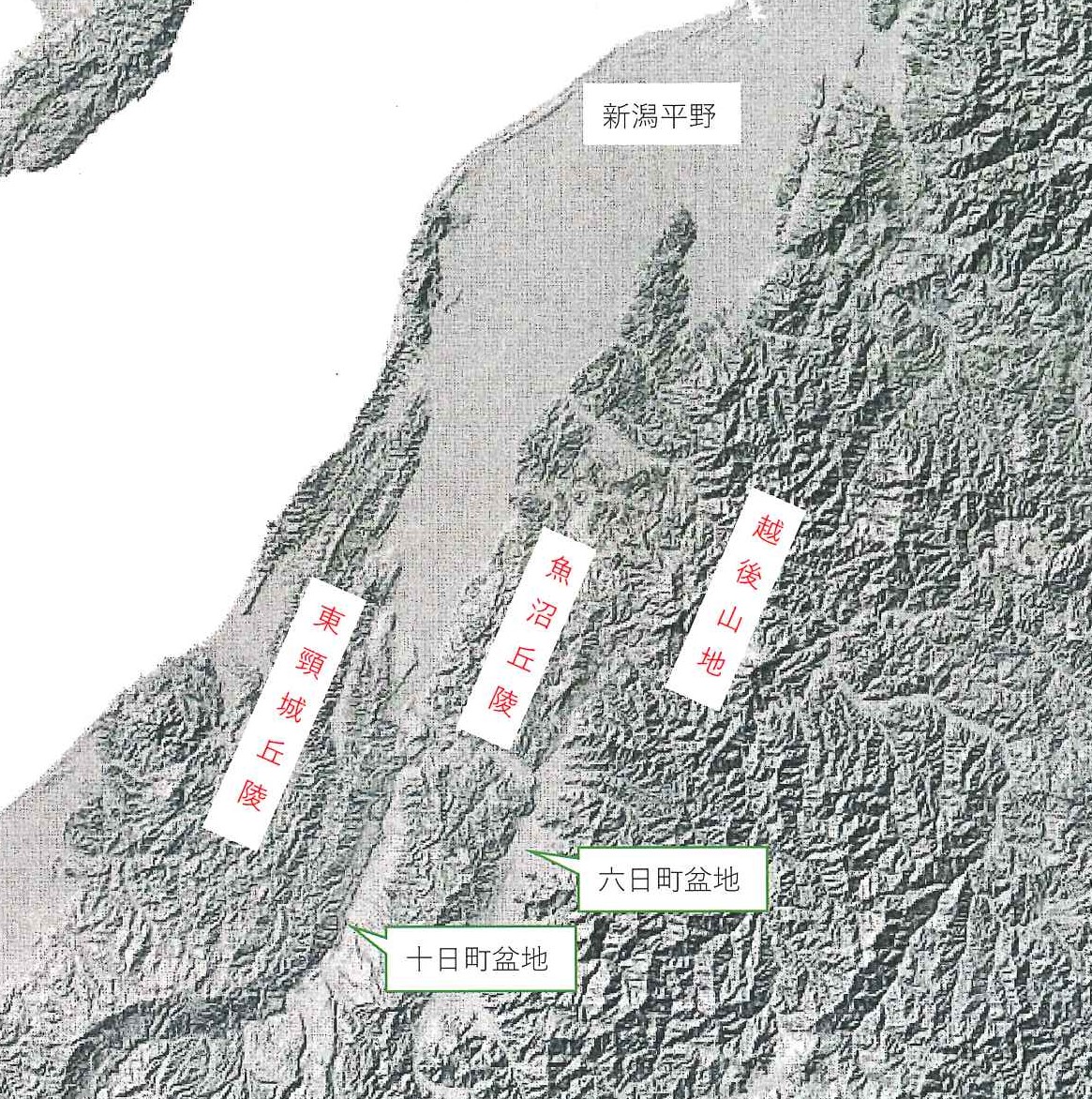

ところで新潟県を東西に移動すると、なんども山地と平地をくりかえし横断します。新潟の地形は大きく東側から見て、越後山地、魚野川―六日町盆地、魚沼丘陵、信濃川―十日町盆地、東頸城丘陵と、東北―南西方向に軸を持った盆地と山地・丘陵が繰り返し現れます。これは北西―南東方向の圧縮応力場に置かれた新潟地域が、活断層と活褶曲によって波状の地形になっているからです。下の図は新潟平野の断面図です。角田山地や魚沼丘陵で地上に見える地層は、向斜部(地層が下にむかって曲がっている部分)である十日町盆地では地下2,000mにあります。

新潟平野の断面図

新潟平野周辺の陰影起伏図(地理院地図を編集)

新潟市から蒲原郡の越後平野はこの十日町盆地の延長上にある向斜軸に相当しており、この活褶曲活動は現在も継続しています。すなわち現在も沈降を続けているのです。

平野―山地の境界に活断層があるのは一般的ですが、これだけ活褶曲があるのは新潟地方だけかもしれません。それは堆積層が新しく変形しやすいからと考えられます。そして大量の土砂を供給できる上流部があるからでもあります。この2つの条件をフォッサマグナ地域が満足しているのです。

このような地形・地質的条件の下で、現在の信濃川がどのようになっているのか、上流部(長野県側)と下流部(新潟県側)に分けてみていきたいと思います。

日本の東西で文化や言葉が大きく違っています。例えばお正月用の塩魚は、東では鮭、西ではブリが使われます。新潟でも、下越村上では鮭ですが、佐渡から西はブリ、長野でも東北信濃では塩鮭、伊那、木曽地方は塩ブリ。肉ジャガは東では豚肉、西では牛肉。正月の雑煮は西では丸餅、東は角餅だそうです。言葉も新潟市あたりまでは東北弁に近い感じがしますが、糸魚川まで行くとなんとなく関西弁に近くなり、富山では明らかに関西の言葉になります。

こうした言葉や文化の境界が糸魚川―静岡構造線付近にあるとよく言われます。この説にどれだけ説得力があるかよく分かりませんが、こと地質についてはフォッサマグナが東西日本を分ける境界であることは間違いありません。

今回から信濃川について何回かにわたって書いていきますが、信濃川について考えるとき、フォッサマグナについて触れないわけにはいきません。信濃川の流域はフォッサマグナ北部に重なり、その特徴はフォッサマグナに規定されているからです。

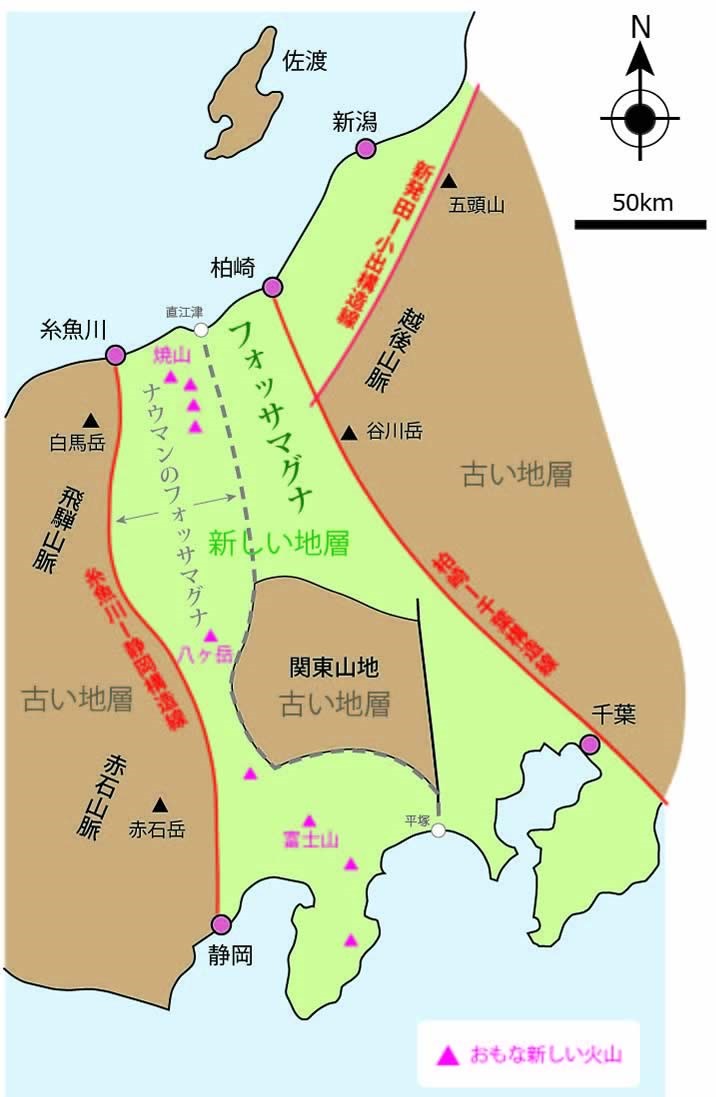

フォッサマグナとは、下図に示すように、本州中央部を南北に横断する細長い地帯です。その西縁は糸魚川―静岡構造線ですが、東の縁については諸説ありまだ決着がついていません。しかし、概ね越後平野と越後山脈の境界から、関東では利根川沿いに千葉方面につながっていると考えられています。

フォッサマグナ位置図

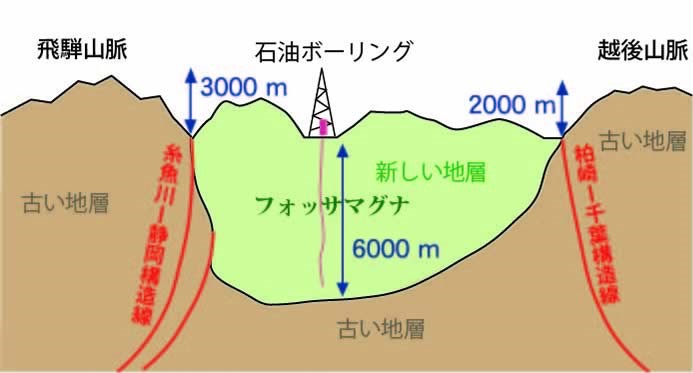

フォッサマグナが東西日本の地質的境界と呼ばれるわけは、その西側にある飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈(中央山岳地帯)と、東側にある越後山脈から八溝山地が中~古生代の古い地層からできているのに対し、フォッサマグナが新生代、特に中新世以降の新しい時代の堆積物と火山噴出物でできているからです。その堆積層の厚さは6,000mを越えると想定されています。フォッサマグナによってその東西の地質が分断されているのです。

フォッサマグナの断面図

フォッサマグナは、日本列島の形成と密接に結びついています。日本列島はおよそ2,000万年前にユーラシア大陸から別れ、約1,500万年前に現在の位置に移動してきました。その時西日本と東日本は分裂し、西日本は時計回りに、東日本は反時計回りに回転しながら移動し、その間には深い海が生まれました。その海を陸地から流入する土砂と、海底火山の噴出物が埋めていきました。

一方移動を終えた日本列島には、これも拡大を終えたばかりのフィリピン海プレートが沈み込みを開始しました(日本列島の移動とフィリピン海プレート=四国海盆の拡大も密接に結びついていると考えられていますが、これに触れ始めると際限なく長くなるので、この話は省略します)。フィリピン海プレート上の伊豆・小笠原諸島も移動しますが、軽い地殻でできた島は沈み込むことができず、日本列島に衝突、付加していきました。これが富士山の南にある御坂山地、丹沢山地、伊豆半島です。伊豆半島が日本列島に衝突したのはおよそ100万年前と考えられています。これらの衝突した伊豆諸島とその周辺に堆積した地層が南部フォッサマグナになりました。

フォッサマグナ地域にはその中央部に南から富士山、八ヶ岳、北に妙高山、新潟焼山などの火山と、その間に筑摩山地があり、東西に分けられます。この中央山地の隆起はおよそ300万年前から始まりましたが、南からの伊豆諸島の衝突と、東からの太平洋プレートによる圧力によるものと考えられています。

さて、では改めて信濃川の流路と流域を見ていきましょう。信濃川は長野県では千曲川、新潟県では信濃の国から流れてくるので信濃川と呼ばれます。

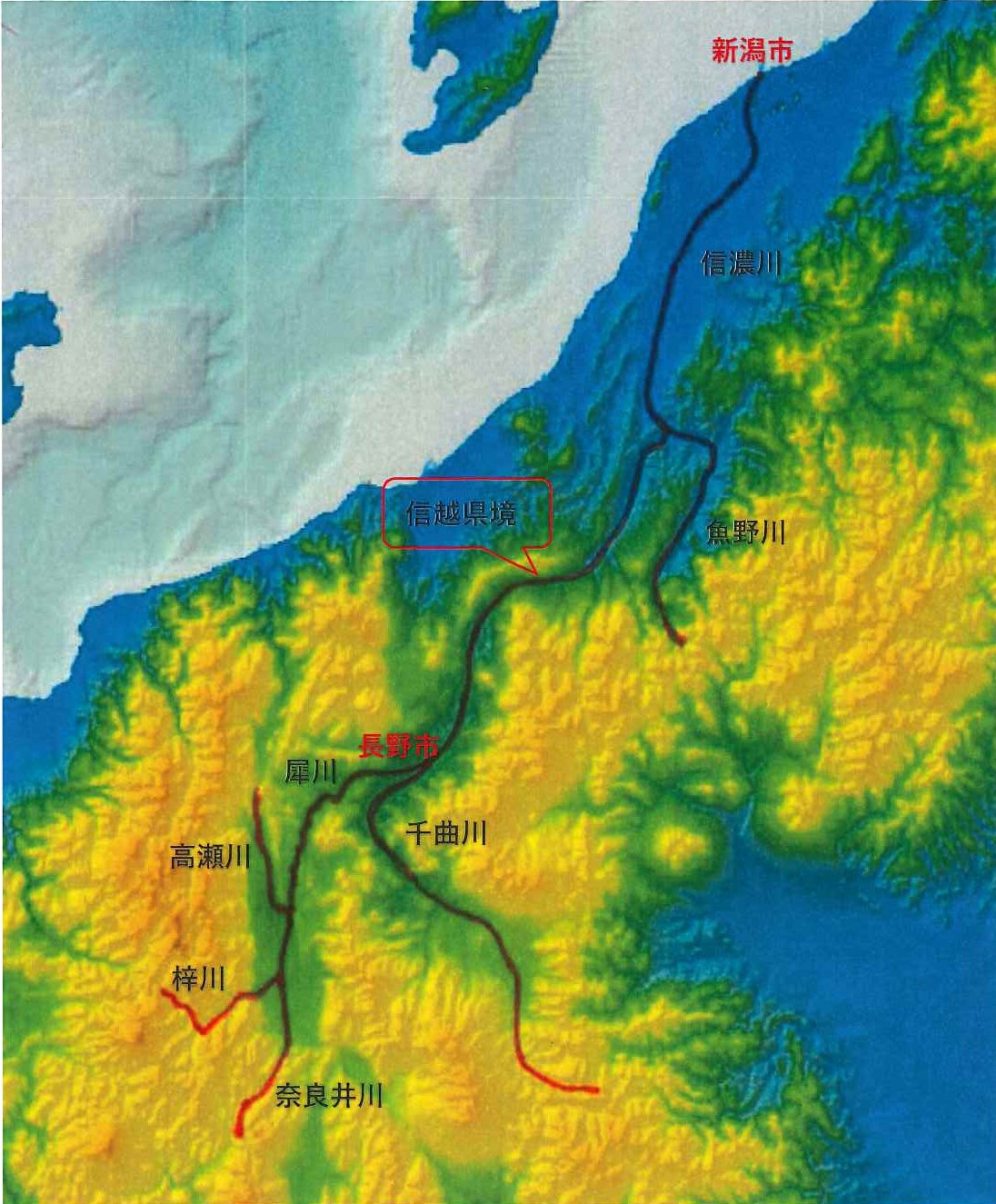

信濃川流路図(国土地理院地図を編集)

千曲川本流は山梨(甲斐)、埼玉(武蔵)、長野(信濃)三県の県境にある甲武信ケ岳を源流部として、八ヶ岳、浅間山などからの支流を集めながら佐久盆地、上田盆地を北流して、長野盆地(善光寺平)で大支流の犀川に合流します。

北アルプスを源流とする高瀬川、梓川と中央アルプス木曽駒ケ岳を源流とする奈良井川が松本盆地で合流し犀川となります(実は犀川の方が千曲川よりも流域面積、流路長ともに大きいのです)。高瀬川、梓川はまさに糸魚川―静岡構造線上を流路としています。松本盆地から筑摩山地を横断した犀川と長野盆地で合流した千曲川は、中野―飯山盆地を通って新潟県境の津南町に抜けますが、その間に中野市立ヶ花、飯山市戸狩の二つの狭窄部を通過します。この二つの地点が地形的に水害の要因になっています。

新潟県に入り名前を信濃川に変えて、十日町盆地を北東方向に流れ、越後川口で谷川岳を源流とする魚野川と合流します。その後小千谷から長岡で扇状地を作り、越後平野を北流し新潟市で日本海に至ります。越後平野では人工的な大河津分水、関谷分水で日本海に分流しています。大河津分水から下流を信濃川下流域と呼びます。

2022「銀河鉄道の父」製作委員会より

2023年5月5日公開の役所広司さん主演「銀河鉄道の父」を見てきました。公開が終わってずいぶんになるのですが、見た後でいろいろ考えているうちに時間がたってしまいました。宮沢賢治は好きな作家というより、畏敬する作家であり、その作品世界の深さはとても私ごときの及ぶものではありません。ここではあまり深く考えず、感じたところを述べます。

映画のなかでの賢治(菅田将暉さん)は、家業を継ぐことを望む父政次郎(役所広司さん)の意に反して人造宝石の事業を始めようとしたり、日蓮宗にのめりこんで家出をしたり、かなりの「困ったちゃん」でした。そして賢治を常に暖かく守り、最後には作品を世に出し、賢治の業績を残そうとした子煩悩な父の姿が描かれています。

宮沢賢治の作品と言えば、「風の又三郎」「注文の多い料理店」「どんぐりと山猫」など初期の人と自然と動物が混然とした不思議な世界、「銀河鉄道の夜」に見られる死後の世界を旅する深い精神性に満ちた作品、「グスコーブドリの伝記」の自己犠牲を中心に据えた作品など、多岐にわたり、広く深い世界観が特徴です。

多くの宮沢賢治の作品の中で最も広く知られているのが、詩「雨ニモマケズ・・」でしょう。晩年、結核の療養の床で書かれたこの詩は、誰が書いたか忘れましたが、「宮沢賢治にとってのお経であろう」と評されていました。賢治が日蓮宗系の国柱会の熱心な信者であったことは有名です。映画のなかでも曹洞宗の父に対して日蓮宗に改宗を迫ったり、東京の国柱会に行く場面がありました。

「雨ニモマケズ・・」と日蓮宗の宗旨にどれだけの関係があるのか、あるいはないのか、私にはわかりませんが、どの宗教というよりもこの詩が賢治の世界観を表しているのは理解できます。また、その世界観のもとに生き、そして死んでいったことに多くの人が胸を打たれるのだと思います。

さて、今回の標題「土木デクノボー論」です。

「雨ニモマケズ」の最後の部分は、

ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ

ワタシハナリタイ

と結ばれていますが、この「デクノボー」の部分です。

これは熊本大学准教授の星野裕司先生が「自然災害と土木―デザイン」の中で述べている意見です。星野先生は「デクノボーとしての土木」として次のように述べています。

「雨にも風にも負けない『ジョウブナカラダヲモチ』、ほめられもせず苦にもされずに『イツモシズカニワラッテイル』。この姿は私の中で『東京物語』の防波堤に重なって見える。日常的な視線から見た土木のあり方として。」

ここは少し説明が必要です。

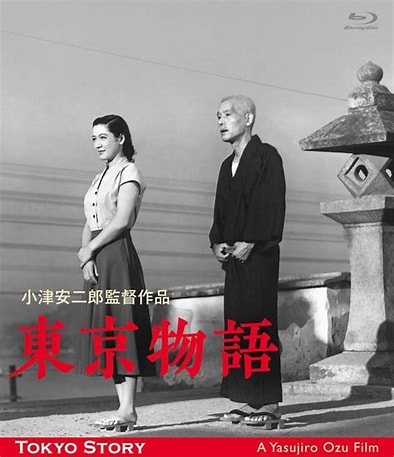

小津安二郎の映画「東京物語」で、老齢の両親(笠智衆と東山千恵子)が子供たちに呼ばれ、田舎の尾道から上京します。しかし忙しい子供たちから相手にされず、二人は熱海に送り出されますが、そこでも手もちぶさたで、熱海の防波堤に座って時間を過ごし、結局は尾道に戻ることになります。

1953年松竹映画「東京物語」

ここで星野先生が言っている防波堤は、災害を防ぐために作られたものではあるが、日常生活に溶け込んだ、その存在が特別に意識されない土木構造物の象徴として位置づけられています。そしてさらに、星野先生は土木について次のように述べています。

「土木においては、常により大きなシステム(その最たるものが大地=自然であろう)の部分的な改良に過ぎない。

例えば長大橋の新設だろうと、何kmにわたる堤防の構築であろうと、それは連綿と続く道路や河川の部分的な改良に過ぎない。つまり土木は常にリノベーションなのである。」

土木の役割は、人々の生活と生命を守るとともに、社会生活の利便性を高めるものですが、それは基盤となっている自然の部分的改良であり、自然条件と人間の側の条件の変化に合わせて継続的に行われていくものだと理解すべきでしょう。そして自然が常に人々のそばにあるように、土木構造物も人々の生活に寄り添うように作られなければならない、ということだと思います。

当ブログの2019年9月9日掲載の「忘れることについて」で、日本河川協会の大西専務理事(当時)の次の話を紹介しました。

「社会資本には逃れられない宿命がある。完成直後にはとても喜ばれるが、10年もたつと、前からあったよね、で終わってしまう。堤防やダム、水門などは機能不全になってもすぐ困るわけではなく、100年に1回、50年に1回という確率論で作られているため、本当に機能を発揮し、必要とされる機会は少ない。すなわち忘れ去られる運命にある。」

作られたばかりの堤防は、洪水を防ぐ安心感を与えてくれますが、土の色がむき出しで違和感を覚えます。しかしやがて草が生え、緑におおわれ、時間がたつにつれて風景と一体になっていきます。ダムもできたばかりではその巨大さで威圧感がありますが、やがて新しい景観を生み出していきます。

下の写真は仙台市青葉区にある青下第1ダムです。青下ダムは昭和初期に仙台市の水源として建設されたダムですが、現在は登録文化財に指定されています。周辺の緑地とともにピクニックコースとしても利用されています。このように完成後に忘れ去られ、「デクノボー」のように「イツモシズカニワラッテイル」のが、土木、土木構造物の本来の姿である、と言えるかもしれません。

青下第1ダム 仙台市水道局ホームぺージから引用

令和6年となりました。明けましておめでとうございます。とはいえ大変な新年を迎えることになりました。

1月1日、能登半島の輪島市、珠洲市を中心に、マグニチュード7.6,最大震度7の地震が襲い、現在わかっているだけでも死者100人、安否不明者212人という甚大な被害が出ています(1月6日現在)。穏やかなお正月を迎えていたはずの人たちが亡くなるなど、胸が痛くなるような状態です。

道路、電気、水道などのインフラが寸断され、被害状況の全貌さえまだはっきりしていません。支援の手が差しのべられて始めていますが、一刻も早い救援がなされることを願うばかりです。

正直なところ、地震の第1報を聞いて本当に驚きました。能登半島では2020年ごろから活発な地震活動が続いていましたが、いわゆる群発地震なので、回数は多いが、比較的規模の小さな地震が続き、やがて収束するものとばかり思っていました。また、内陸地震であり、津波を起こすような海域での地殻変動が起こるとも思っていませんでした。

起こってから改めて半島北部の海岸地形を見ると、逆断層の隆起によってできていることは明瞭なので、こうした地震が起こることは何ら不思議ではなかったのです。

地震の専門家から様々なコメントが出ています。今後の解析を待たなければなりませんが、やはり心配されるのは東南海地震との関連です。過去の南海トラフ地震の前兆として、西日本での内陸型地震が活発になると指摘されています。安易に関連付けるのは避けなければなりませんが、近いうちに起こると予想されている東海地震、首都直下型地震への備えを忘れることはできません。

ニュースの映像を見て強く感じることは、古い民家の倒壊が非常に多いことです。1981の耐震設計基準以前に建てられた家は強振動に弱いのです。これは熊本地震でも指摘されたことですが、なかなか民家の耐震構造補強が進んでいません。今後を考えるとぜひ進めなければいけない課題です。

この地震について多くの報道がなされる中で、イギリスBBCの元東京特派員が以下の記事を配信していました。(1月2日付BBCニュース台北発)

「(能登半島地震で)非常に大きい被害が出ている。それでもこの地震は、このような災害で被害をなるべく少なく抑えようとする日本の、見事な成功物語でもある。(略)

日本の地震対策の勝利は、1923年の関東大震災と今回の地震による被害を比較すればはっきりする。100年前の震災では、東京の広範囲で多くの建物が崩壊した。欧州式のれんが造りの建物はひとたまりもなかった。

日本では、強い地震が起きるたびに被害状況の調査をもとに、耐震基準が強化されてきた。特に飛躍的な改善となったのは、1981年施行の「新耐震設計基準」だ。(略)

その後1995年に阪神・淡路大震災があり、日本はさらに多くの教訓を得た。

やがて2011年3月11日にマグニチュード9.0の巨大地震が発生した。東京の深度は5だった。

1923年の地震では東京はぺしゃんこになった。14万人が死亡した。2011年の地震では、東京の高層ビルは激しく揺れ、窓は粉々に割れた。それでも東京で高層ビルが崩れることはなかった。2011年の地震であれほど多くの犠牲者が出たのは、地震の揺れにもまして、それが引き起こした津波によるところが大きかった。

これほどの地震を経験しながら、もっとひどい被害が出ない国は、地球上では日本以外考えにくい。」

死者百人規模の被害が出ていて、何が勝利だという方もいると思います。被災者から見れば、傍から見ている人の意見に過ぎないと思うかもしれません。しかし私たちが少しずつ地震災害の克服に向けて進んできていることも事実です。救急対応の技術、マニュアルも東日本大震災以降格段に進み、すでに多くの救急隊、医療部隊が現地で活動しています。

災害対応に満点ということはありませんが、一方、自然災害で被害ゼロということもありえないのです。

今はまず被災者の救助、生活支援を行わなければなりません。その後、研究者による今回の地震の解析、今後の地震対応の在り方の検討が進んでいくでしょう。防災、減災にどう取り組むのか、少しでも被災の程度を少なくし、いかに早く救助を行うのか、市民、行政、技術者全体での取り組みが求められます。

多難といえば、世界に目を向ければいまだにウクライナ戦争の終息のめどは見えず、中東でのイスラエル-パレスチナ紛争が昨年から再発しています。難しい時代になってしまいました。まずは自分たちの生活を守るために、また一年、社員一同頑張っていきたいと思っています。

天気予報を見ていると、天気は西から東に変わっていきます。これは日本の上空に偏西風という強い西風が常に吹いているからです。もちろん雨も西から降り始めていきます。すると木曽三川の地域では揖斐川上流でまず大雨が降り始め、やがて大雨の範囲は長良川上流、木曽川上流へと移動します。

揖斐川は河川勾配が最も急なため、まず揖斐川が出水し、長良川に逆流し、時間差で増水した長良川の水は木曽川に逆流します。さらに時間差で木曽川も増水し、三川の合流地帯は毎年のように氾濫が発生し、特に西側の揖斐川、長良川下流域の被害が甚大となりました。

問題を大きくしたのが徳川家のいる尾張を優先的に守るために作った「御囲堤」です。慶長13年から15年にかけて徳川家康は、木曽川左岸(名古屋側)に、犬山から弥冨にかけて延長50kmに及ぶ堤防を作ります。これにより洪水流は右岸側(岐阜側)に集中します。そもそも地形的に被害が大きくなりやすい西側に、さらに「御囲堤」が追い打ちをかけたわけです。これに対抗して作られたのが有名な「輪中提」です。

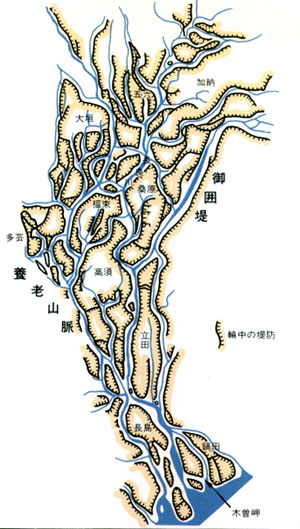

輪中分布図

もともと、揖斐川、長良川、木曽川の合流地帯は、分岐・合流によって流れが網目状になり、中洲が数多くあり、それが集落と耕地になっていました。「御囲堤」による洪水集中の危険から身を守るため、これらの集落ごとに、集落と耕地を丸ごと堤防で囲んだのが輪中提で、それぞれの輪中がひとつひとつの村になったのです。江戸初期から作られた輪中は、明治中期にその数約80、面積にして1,800km2と言われます。

しかし輪中提も鉄壁の防御ではありませんでした。川には土砂が堆積し、浅くなっていきます。また、輪中提によりそれまでの遊水地機能が失われました。大出水で堤防が破堤し、輪中の中に流入した水や土砂の排除も難しくなり、なかには輪中内が湿地化したところもあったそうです。時間の経過とともに、堤防を築くことによって氾濫被害が大きくなるという逆説的な現象が起き始めたのです。

この地域の水害を防ぐためには、三つの川を合流させずに流すことが最も合理的であることは早くから指摘されていました。輪中地域の住民が三川分流案を幕府にたびたび願い出ています。また、紀州流治水で知られる美濃郡代井沢為永も1735年に分流工事を立案していますが、余りの困難さと莫大な費用のために実現していませんでした。

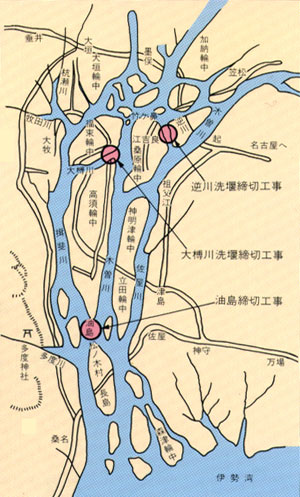

宝暦4年(1754年)から宝暦5年にかけて、幕府は薩摩藩に命じて三川の分流を目的として油島の締切工事、大洗川と逆川洗堰締切工事を行わせました。これが有名な宝暦治水工事です。※1

杉本苑子の小説「孤愁の岸」(1962年直木賞受賞作)に詳しく書かれていますが(ある程度のフィクションも含まれています)、幕府が土木工事を外様大名におこなわせるのは、外様大名の力をそぐためによくやった手法だそうです。この工事は大変な難工事となり、総勢427名の薩摩藩士のうち、51名が自害、33名が病死し、工事責任者の薩摩藩家老平田靱負(ひらたゆきえ)も工事後に責任を取って自害したと伝わっています。

宝暦治水工事 工事位置図

この工事は一定の成果を上げたものの不十分であり、締切堤の破堤や洗堰の撤去を求める運動が起こるなど、さまざまな問題がありました。その後も改修工事は続きますが、最終的には前回述べた、ヨハネス・デケーレによる、三川の完全分流工事によって現在の形になっています。

三川分流工事の完成によって、それ以前の毎年のような洪水氾濫被害は起きていませんが、この地域が水害の危険地帯であることは変わっていません。それをはっきり示したのが、昭和34年9月の伊勢湾台風の被害です。愛知、岐阜、三重の三県で、死者・行方不明者5,098人、明治以降最大の被害が出た水害でした。

伊勢湾台風は、そもそも超大型の猛烈な台風で、最低気圧は894hPa(ヘクトパスカル)、潮岬付近で上陸した時点でも929hPaの勢力を持ち、暴風圏は半径300kmというものでした。上陸した台風としては今でも史上最強と言われています。

伊勢湾台風は高潮による被害が大きかったことで有名です。非常に低い気圧のために海水が上昇し(吸い上げ効果)、強い南風によって遠浅の伊勢湾の海水が吹き寄せられ、名古屋港では海水位が平均海面より4mも上昇しました。

被害を大きくしたもう一つの要因は、名古屋市周辺の工業化に伴う地下水の汲み上げにより地盤沈下が激しく、海抜ゼロメートル以下の地域が広がり、そこに無計画に市街化が進んでいたことです。海岸堤防が破堤すると、ひとたまりもなく水没してしまいました。海水を排除して、水没地が完全になくなるまでには、約半年かかりました。

こうした木曽三川下流域の歴史を見てくると、「ブラタモリ」のお題「木曽三川VS人間の激闘の歴史とは」について複雑な思いにとらわれます。プレートの動きとそれによってできた地形的な条件の中で、人々は生活していくために必死に闘ってきました。輪中提の建設とその後の経緯は、良かれと思って作ったものがさらに被害を作り出す逆説的結果を示しています。これは明治以降の連続堤の構築によって、降った雨を速やかに堤防に閉じ込めて海に排出するという治水方針によって、堤防内の流量が増加し、都市型水害が増えている現状を連想させます。

あらゆる災害は自然現象のあらわれです。自然を完全に管理することはできませんが、一方でしょせん自然の力にはあらがえないとあきらめることもできません。どうすれば自然と折り合いをつけながら人の命と生活を守っていけるのか、木曽三川の歴史には汲み取るべき教訓が数多くあるように感じます。

※1 締切工事とは分流している川の片方に堤防を作って流れを一つにする工事であり、洗堰(あらいぜき)締切工事とは、上を水が流れる堰堤を作って片方に流れる水量を制限する工事です。