前回のブログで、江戸時代を舞台にした小説「蝉しぐれ」を話しのネタに治水について述べました。日本の近世を代表する治水家として、武田信玄、加藤清正、成富兵庫などの戦国時代~江戸初期の武将たちが有名です。こうした高名な武将以外にも、仙台藩の川村孫兵衛、関東の伊奈忠次、忠治、土佐の野中兼山などの土木家たちがよく知られています。

武田信玄は、富士川上流、釜無川扇状地の氾濫を防止する独特な治水システムを作り上げました。釜無川の信玄堤は大変有名です。加藤清正は白川流域でさまざまな工夫を凝らした河川改修を行い、熊本の基礎を築きました。また、同じ九州の成富兵庫も筑後川を背負い、有明海に面した低平な佐賀平野の治水に力を尽くしています。

武田信玄像(甲府市)

彼らが行った近世の治水事業の特徴は、それぞれの河川、地形の特徴に合わせ、きめ細かなシステム、構造物を作っていること、そして洪水氾濫を一定の場所で許すというところにありました。これは、近代のような機械化された大規模な土木工事が不可能であり、そうせざるをえなかったからでもあります。

これに対して、明治以降の治水の基本的考え方は、両岸の連続堤で氾濫を抑え、屈曲部をまっすぐにし、河口部では分水によって排水量を増やす、つまり「降った雨は滞留させずに速やかに海に排出する」というものです。明治43年の「第一次治水長期計画」の策定以来、この方針に沿って河川改修が営々と続けられてきました。

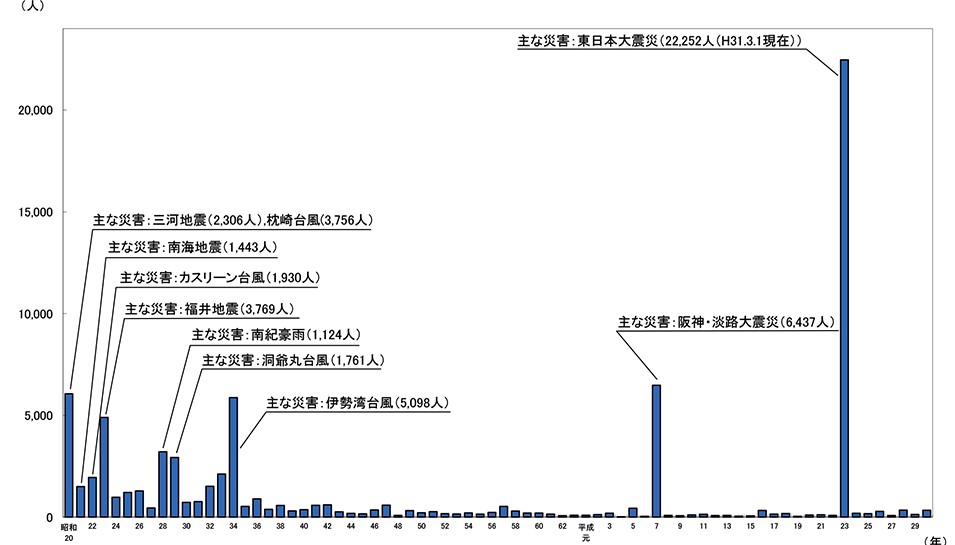

下の表は昭和20年(1945年)以降の日本の主な自然災害による犠牲者の数です。昭和20年代は枕崎台風や洞爺丸台風など、犠牲者1,000名を超える大災害が連続していますが、昭和34年の伊勢湾台風を最後に、このレベルの大水害は発生していません。(地震による災害は別として)そうした意味では近代治水技術の勝利といえるでしょう。

1945年以降の災害による死亡・行方不明者数

(内閣府 令和元年防災白書より)

ところで、河川改修工事が進むにつれて、同じ降水量でも河川の水位が上昇するという現象が起きるようになってきました。これは、堤内地(堤防に守られた家がある側)での降雨の滞留を許さず、速やかに河道内に導くという、改修の目的から当然起きてくることでした。

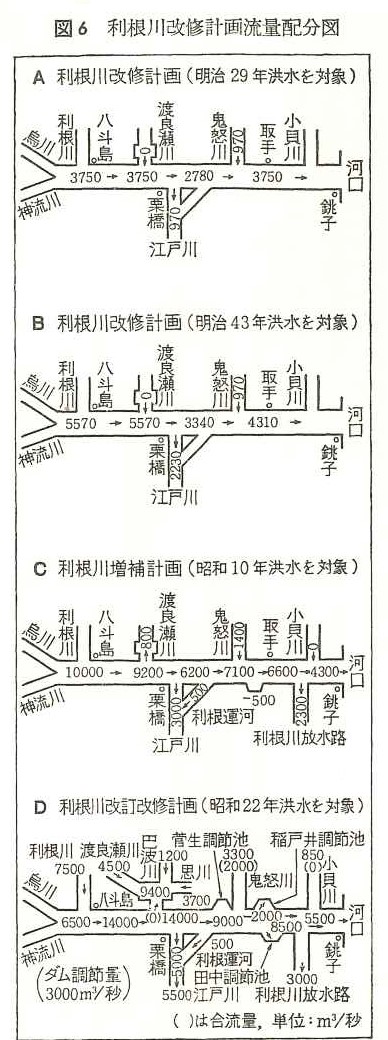

下の図は利根川の高水流量計画図です。江戸川との分岐点にあたる栗橋での計画高水流量(その時点での想定最大の洪水流量と考えていいです)を見てみましょう。明治33年の改修計画では、明治29年の洪水流量を目安として、3,750m3/毎秒と設定されました。これに基づいて銚子にある河口から上流に向かって築堤工事が進みました。ところが明治43年の洪水で栗橋の流量は約7,000m3/毎秒とされ、計画流量は5,570m3/毎秒に変更されます。さらに昭和10年水害、昭和22年水害(カスリーン台風時)と高水流量は次々と大きくなっていきます。

高橋裕「国土の変貌と水害」から引用

これは利根川に限ったことではなく、北上川や筑後川などにも共通し、治水工事を熱心に進めるほど、中下流部の洪水流量負担が増えるという皮肉な結果になっています。

洪水と水害は同じように用いられる言葉ですが、実は違うものです。洪水とは豪雨によって通常より大量の水が流れる現象です。河道を大量に水が流れることも、それが川からあふれ、あたり一面水浸しになることも洪水です。しかしそこに人の生活がなければ単なる「自然現象」で、水害にはなりません。人々が暮らしている場所で洪水が発生し、被害が出ると水害と呼ばれます。つまり水害とは「社会現象」なのです。

「分家水害」という言葉があります。昔からある「本家」は長年の経験から水害にあいにくい場所に家を建てていますが、そこから分かれた「分家」は、そうした土地が得にくいため、災害に弱い土地に建てられることが多い、という意味です。現在はこの「分家水害」が大規模に発生するようになった時代だと言えるでしょう。

当ブログ2019年12月11日付「地形という災害の記録」でも書きましたが、それまで太田川の氾濫と、山からの土石流を避けるように住んでいた集落に代わり、危険性を無視した大規模な宅地開発を行い、多くの人が住むようになった広島市安佐南区の災害はその一例です。1960年代の高度経済成長期以降、このような災害の危険のある区域が多くの人の生活と生産の場に変わってきました。こうしたことが、今注目されている「流域治水」という考え方につながっています。

次回以降この【流域治水】について紹介します。