10年前、2011年3月11日午後2時40分、突然の大きな揺れが東北から東日本一帯を襲いました。東北地方太平洋沖地震の発生です。私はちょうど女川町の現場から事務所に戻ってきたばかりでしたが、「宮城沖地震が来た」と直感しました。それにしても尋常でない揺れの強さと長さに、前回の宮城沖地震はこんなに強く、長かっただろうか、とも感じていました。

揺れがおさまり、外に出てみると近くの会社、事業所の人たちも、外で呆然と立ち尽くしていました。

「これは津波が来るな・・」とだれからともなく言葉が出ました。それからは頻発する余震の中で各現場に出ているメンバーと電話連絡を取り、安否の確認を手分けして行いましたが、地震直後にはつながった電話も、間もなく不通となってしまいました。

安全が確認できたチームはいいのですが、わからないチームは連絡を待つよりありません。翌日の朝、一番心配していた仙台港の埠頭でボーリングをしていたチームが歩いて事務所に帰ってきたときは、安堵の涙が出ました。地震当日は近くのビルに逃げ込み、夜を明かしたそうです。その後も次々に安全が確認され、社員、協力会社に犠牲者、けが人ともいませんでした。ただ、2家族が津波で家を失ってしまいました。

仙台市荒浜での東日本大震災の大津波

大津波や火災により、2万2000人余りの人が死亡、行方不明になり、沿岸部の街は津波により破壊され尽くし、福島第一原子力発電所のメルトダウンにより周辺部では人が消え去ってしまいました。10年を経て復旧、復興工事は進みましたが、完全に元の生活に戻ることはできません。沿岸部の町を見ていると、震災直後の破壊しつくされたがれきの山は片づけられ、盛土され、区画整理され、新しい家々も立ち並んできていますが、それぞれの町がもっていた独自の雰囲気や華やかさを取り戻すのは難しいだろうと感じます。

津波で壊滅的な打撃を受けた女川町の須田善明町長は、女川町の再建について「千年に一度のまちづくり」と述べています。元の町に戻すのではなく、未来を時間軸にして新たに建設するという決意です。女川町に限らず、被災した各市町村の人たちに共通した思いだと思います。

さて、地震の被害の全貌がしだいに明らかになるとともに、地震の正体も伝えられてきました。東日本大震災は、日本海溝に沈み込む太平洋プレートと上盤のアメリカプレートが、宮城県沖を震源地として三陸沖中部から茨城県沖まで、長さ480Km、幅150Kmの範囲で約10mずれ動いたことにより発生したものでした。そのエネルギーはM(マグニチュード)9.0という巨大なものでした。記録の残っている地震では、1960年チリ地震M9.5、1964年アラスカ沖地震M9.2に次ぐもので、2004年スマトラ沖地震と同規模とされています。

東北地方太平洋沖地震の震源域と想定されていたブロック

政府の地震調査研究推進本部は、日本海溝沿いでのプレート境界型地震について、三陸沖北部から茨城県沖まで7つのブロックに分けて、それぞれの地震の規模、発生確率を発表していました。しかし東日本大震災はそのうちの6つのブロックが連動して断層運動を起こしたのです。これについて気象庁は地震当日の記者会見で「三陸沖でこれほどの地震が発生するとは想定していなかった」と述べ、地震調査委員会も「宮城県沖、その東の三陸沖南部海溝寄りから南の茨城県沖まで、個別の領域については地震動や津波について評価していたが、これらすべての領域が連動して発生する地震については想定外であった」と述べています。

東日本大震災の前に大きな被害が発生した地震に、1995年1月18日の「兵庫県南部地震・阪神淡路大震災」がありました。この震災の経験から、政府地震調査推進本部が作られ、地震について多くの調査・研究が行われました。その結果、地震発生の予知も可能になるのではないかと思われました。しかし、まだまだ地震についてわからないことがたくさんあったのです。今回は、地震と活断層、それにかかわる地質調査について考えてみたいと思います。

今年3月24日、俳優の田中邦衛さんが88歳で亡くなりました。田中邦衛さんといえばドラマ「北の国から」の黒板五郎さんです。このドラマは特別編を含めて20年も続き、北海道富良野の大自然の中で、息子(純君―吉岡秀隆さん)と娘(蛍ちゃん―中島朋子さん)の成長を見守る寡黙な父親を演じていました。幼い頃から青春時代にかけての二人の成長と苦悩は本当に身につまされるものがありました。特に別れて去っていく母(石田あゆみさん)の乗った汽車を二人が走って追いかける場面では、泣けて仕方ありませんでした。

田中邦衛さんが亡くなり、改めてその舞台となった富良野について調べ、感じたことを述べます。

石狩川流域図(国土交通省水管理国土保全局ホームページより)

富良野盆地には石狩川の支流・空知川とそのまた支流の富良野川が流れています。(空知川のいかだ下りの場面もありましたね)石狩川は幹線流路長268km(全国第3位)、流域面積14,330m3(全国第2位)の大河川です。大雪山系の石狩岳を源流とし、旭川のある上川盆地に入り、神居古潭の狭窄部を通って石狩平野に出ます。ここで雨竜川、空知川、夕張川などと合流して日本海に注いでいます。

余談ですが、石狩川は今では日本海に流れていますが、約4万年前の支笏火山の大噴火による大量の火砕流堆積物によって地形が変わる前は、苫小牧付近で太平洋に注いでいたと考えられています。

石狩川の大支流である空知川は、砂川市で石狩川から分かれ、赤平市、芦別市を通り、空知大滝付近の狭窄部を経て富良野盆地に入ります。さらに富良野市街地付近で空知川と富良野川が別れます。空知川本流は南下して南富良野町を経て、上ホロカメットク山の源流部に至ります。一方富良野川は富良野盆地を北上し、十勝岳の源流部に至ります。

「北の国から」の舞台となった富良野市麓郷は富良野市街から東に約14km離れた、南富良野連峰の南西山麓にあたります。富良野はこのドラマで全国に知られ、麓郷には五郎さんたちが建てた家がそのまま残り、観光の目玉の一つになっています。

ところで富良野という地名の語源はアイヌ語の「フラヌイ=臭い水」という意味だそうです。十勝岳から流れてくる硫黄の匂いが原因と言われています。また空知の語源もアイヌ語で「ソラプチ=滝がごちゃごちゃ落ちるところ」という意味で、滝里ダム下流狭窄部にある空知大滝を指しているそうです。空知大滝は滝里ダム建設後に水量が減り、小さな滝にしか見えませんが、かつては空知川最大の難所でした。

アイヌ民族と鮭の関係は密接であり、空知大滝で鮭の遡上が妨げられたため、富良野盆地にはアイヌ民族は定住していなかったと考えられています。(「富良野百年史」かみふらのの郷土をさぐる会編より)

富良野の開拓がはじまったのは明治30年(1897年)4月、三重県からの開拓団8名が到着したことに始まりました。富良野盆地北部(富良野川流域)は湿地帯が広がり開拓は思うように進みませんでした。大正6年(1917年)から大正10年(1921年)にかけて、排水溝の掘削と用水路の建設が進み、広大な水田地帯となっていきます。

開拓が順調に進み始めた大正15年(1926年)5月24日、十勝岳が噴火しました。高温の岩砕なだれが残雪を溶かし、噴火から25分余りで山麓の富良野盆地に泥流が到達し、144名が犠牲となる大災害になりました。これは寒冷地の積雪期に起こる火山噴火の典型的事例と言われています。

泥流は富良野川の谷を埋め、富良野の低地で氾濫し、泥水の水深は約1mに達しました。ようやく開墾した田畑の多くが酸性の土砂に埋まってしまい、上富良野村では「上富良野を復興すべきか放棄すべきか」という激論が交わされたほどでした。泥土を除去し、客土(きゃくど:他所から土を運び、在来の土の上にのせること)することで農地を再興し、硫黄の影響が薄まり水田が再生したのは昭和8年(1933年)のことで、約7年の歳月を必要としたのでした。

泥流に覆われた上富良野村(北海道美瑛町ホームページより)

十勝岳昭和63年噴火(北海道美瑛町ホームページより)

十勝岳は活発な火山活動を繰り返していて、その後も昭和37年(1962年)、昭和63年から平成元年(1988年から1989年)にも噴火しています。昭和37年の噴火では、硫黄鉱山の宿舎に泊まっていた鉱員5名が吹き飛ばされた石塊の直撃で死亡しています。また昭和63年の噴火では火砕流が発生し、大正15年噴火のような泥流発生が危険視され住民が避難しましたが、幸い死傷者はいませんでした。

「北の国から」を見ながら「なぜこの家族がこんなに苦労ばっかりしなければならないのか」と作者の倉本聰さんに文句を言いたくなることが何度もありました。しかし、富良野の歴史を見ると、黒板家だけが苦労したわけではありません。北海道開拓の歴史は自然災害との闘いの歴史でもあったのです。

※参考文献「十勝岳1926年噴火と災害の概要」内閣府防災情報

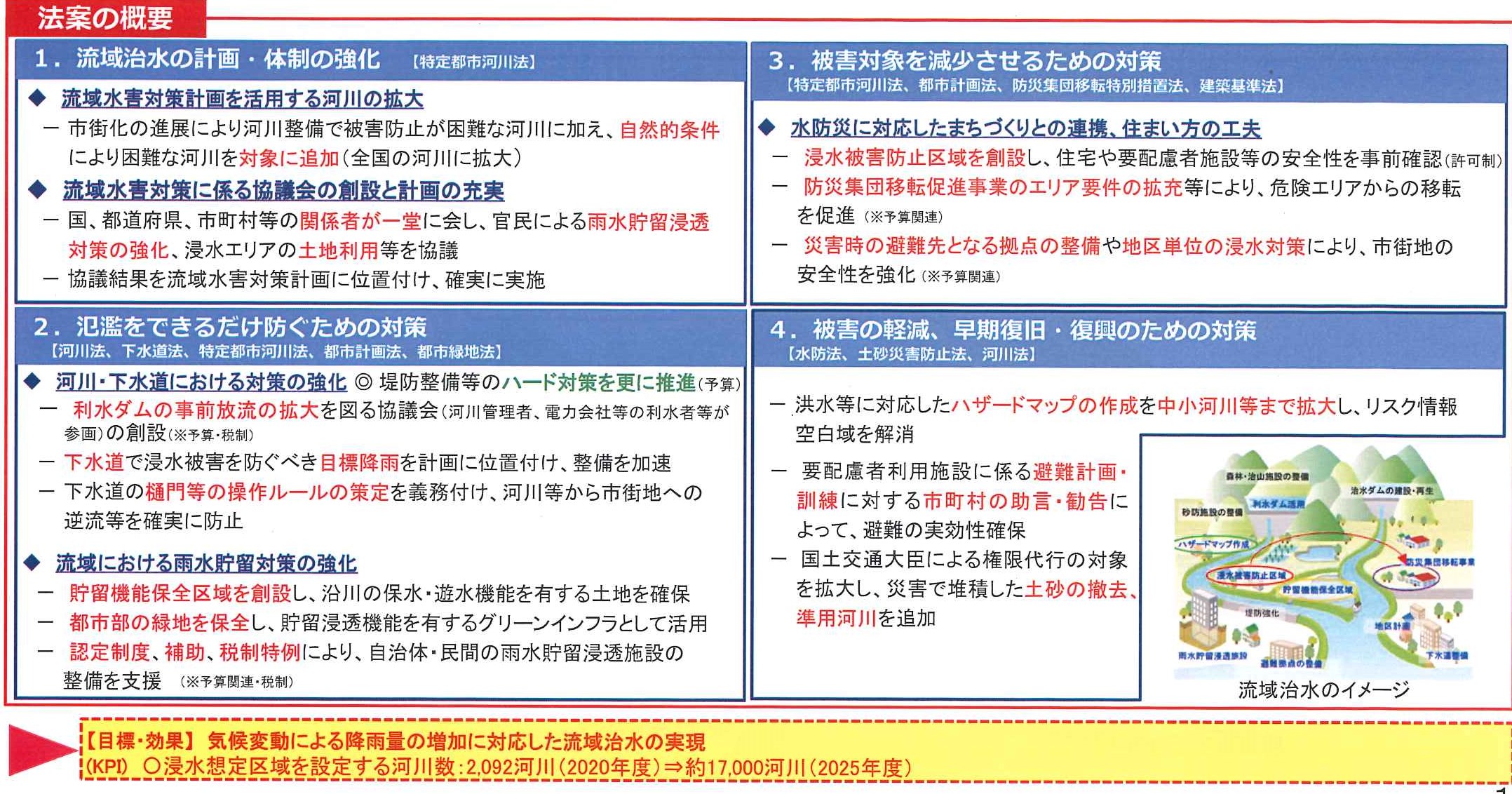

「流域治水法案(特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法案)」は、とにかく長いし、何しろ法律用語で書かれているので、煩雑で分かりにくいです。で、国土交通省が発表している「概要」を紹介します。「概要」とはいえ多岐にわたる内容ですが、次の4点にまとめられています。

1.流域治水の計画・体制の強化

2.氾濫をできるだけ防ぐための対策

3.被害対象を減少させるための対策

4.被害の軽減・早期復旧・復興のための対策

この4点の要点は次のようにまとめられると思います。

1.これまでの縦割り行政から、住民も含めた一つの流域における関係者が一堂に会した協議会を設立し、その協議の結果を対策計画に反映させること。ここでは、雨水貯留浸透対策、浸水エリアの土地利用の協議などが行われます。

2.堤防等のハード面は引き続き強化する。さらに、国交省・農水省・都道府県・発電会社がそれぞれに管理・運用しているダムを一元的に管理し、利水ダムの事前放流を拡大する。また、雨水の貯留対策、遊水機能を拡充整備する。また霞提の利用も考えられているようです。

3.危険性の高い土地から安全な土地への住居の誘導、移転の促進による土地利用の変更を行う。土地利用の規制、不動産のリスク評価に基づいた保険金の格差の設定などにより、氾濫の危険の高い土地から安全な土地への移動を進める。

4.ハザードマップの拡充や避難計画・訓練等のソフト面での対策を強化し、被害の軽減を図る。また、情報技術やUAVの活用による、よりリアルタイムで正確な河川の水位や氾濫の把握とそれに基づく避難情報を提供する。

このように非常に広範囲の対策を網羅したものになっています。一部の報道で伝えられた「水害の危険性の高い土地の利用規制が眼目」とか「ハード対策からソフト対策への転換」といった限られた対策ではありません。

前回、この「流域治水法案」は、土木学会の「提言」からスタートしたように書きましたが、実はそれ以前から基本的考え方は提唱されていました。

2010年、九州福岡市での樋井川流域治水市民会議の結成。

2015年、滋賀県での流域治水条例の制定。

さらにさかのぼれば、1980年に神奈川県川崎市で「鶴見川の流域思考に基づく総合治水計画」が策定されています。2019年ラグビーワールドカップ時に、日産スタジアム周辺の多目的遊水地が機能して無事に開催されたことが記憶に新しいところですが、この遊水地は鶴見川総合治水計画で建設されたものでした。

このように各地域で作られたきた「流域治水」の考え方が、この法律の成立によって表舞台に上がってきたと言えるでしょう。

「流域治水」法は、明治43年(1910年)から100年間続いた治水の考え方を変え、次の100年の治水、国土のあり方を決める極めて重要なものです。私はこの考え方は正しいものだと思っていますが、課題は以下のことでしょう。

①国家百年の計であり、実行は長期にわたります。今後百年の間には、水害だけでなく東海地震や富士山の噴火などの地震・火山災害の発生も危険視されています。とりわけ東海・東南海地震は近い将来に必ず発生するとみられます。限られた財源の中で、優先順位をつけて実行していくことが迫られるでしょう。

②流域の中には様々な利害関係者がいます。縦割り行政を克服し、この関係者の利害を調整する制度、機関をしっかり作る必要があります。

③首都圏などの都市部への人口集中を防ぎ、コンパクトシティーを中核とした地方への人口・産業の分散をはかるという方針に本腰を入れていく必要があります。

④以上のことを実行するためには、ことあるごとに財政の健全化を主張する財務省を説得し、大胆な財政出動を実行しなければなりません。また一方で財政再建も重要であり、これをどう両立させていくのか、難しい課題といえます。

この法律は成立したから効果が表れるというものではありません。しかし、これまでの治水の歩みがそうであったように、【流域治水】も長い時間はかかりますが着実に成果を出していくものと信じています。

2021年4月28日、国会においていわゆる「流域治水法案(特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案)」が可決、成立しました。これは治水の基本方針の転換として大きなニュースとなり、新聞、テレビでも広く報道されました。

まず、この法案の成立までの流れを簡単に追ってみます。

・2020年1月23日、土木学会が「台風19号災害を踏まえた今後の防災・減災に関する提言~河川、水防、地域、都市が一体となった流域治水への転換~」を発表。

・2020年7月、社会資本整備審議会が「気候変動を踏まえた水害対策のあり方について~あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な『流域治水』への転換」を答申。

・2020年7月6日、国土交通省は「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」を公開。

・2021年2月2日「流域治水法案」を閣議決定。

・2021年3月30日、国土交通省は全国109全ての一級水系の「流域治水プロジェクト」を一斉公開。

・2021年4月28日「流域治水法案」が国会で成立。

このように、土木学会の提言から法案の成立まで、約1年3か月と一気に進みました。これはやはり近年の水害の多発に対する危機感が広く国民に共有されていたからだと思われます。

一連の流れの端緒となった土木学会提言は「明治以降、流域のバランスを考えた治水事業が功を奏し、全般的には治水安全度が飛躍的に向上したが、・・高度成長期以降、都市化が急激に進み、氾濫リスクが高い領域にも関わらず、平時の利便性から市街化が進んだ地域が多い」とまず指摘します。そして「高齢化と人口減少により・・現状では治水事業や水防等が『体力不足』の現状にある。」「近年のように激甚な洪水被害に見舞われ、・・さらに今後の気候変動の影響によりますます降雨負荷が増加することは確実である。」したがって「国家の存亡をかけて、防災対策に大胆な投資を進めていく必要がある。」そのためには「流域全体を俯瞰して土地利用の見直しを進め、それに基づく効果的、かつ効率的な国土強靭化策を講じる必要がある。」と訴えています。

簡単にまとめてしまいましたが、率直かつ大胆にわが国の将来を見据えた内容で、さすが土木学会と感じさせる提言となっています。

ここから社会資本整備審議会の答申や法案が出てきています。内容は多岐にわたるので実際に読んでいただけばいいのですが、私なりにまとめると【流域治水】を提案した背景は二つです。

(1)気候変動による降雨の激化

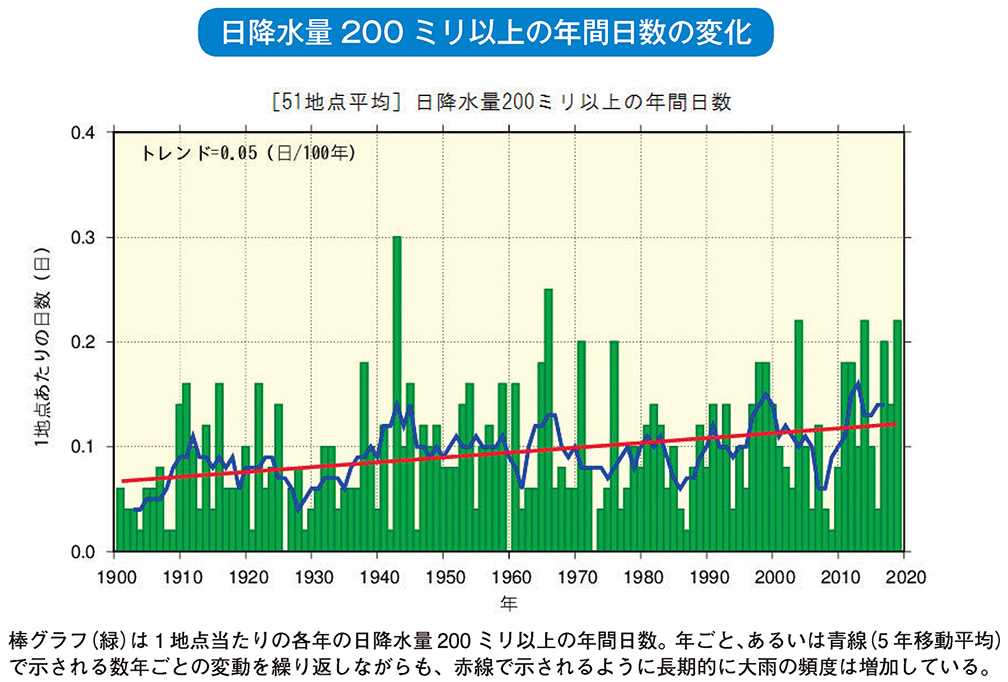

下のグラフは気象庁が発表した、日降水量200ミリ以上の年間発生率の変化です。1901年からの120年間のデータを解析した結果、1日の降雨量が200ミリ以上という大雨を観測した日数は増減を繰り返しながらも、長期的には明瞭な増加を示している、としています。1901年に1地点当たり平均0.67日であったものが、1.27日に増加しているので、統計上有意な変化といえるでしょう。

気象庁は温暖化が現状で進んだ場合、200ミリ以上/日の降雨量、50ミリ以上/時間の強い雨の頻度が、21世紀末には20世紀末の2倍以上になると予想しています。これが本当に温室効果ガスによる温暖化に原因があるのかどうかは議論の余地があると思いますが、気候変動による豪雨の激化は間違いのないところだと考えられます。この危機意識が背景のひとつめです。

(2)日本社会の変化

昭和30年代の高度経済成長期以降、大都市への人口の集中が起こり、かつては雨が降れば湛水し遊水地化するような河川沿いの低平な場所も、連続堤によって守られ、住宅や工場が建てられ、生活と生産の場所として活用されされるようになってきました。

東京ではもともと水害の多かった東部低地帯の江東5区だけでなく、かつては水害と無縁と思われていた山の手でも水害が多発するようになりました。いわゆる都市型水害です。山の手の台地を刻む谷川沿いの低地でも宅地化が進み、降った雨は道路の舗装や屋根にさえぎられ、地下に浸透することなく下水道を通じて直ちに河川に流出します。排水系統の整備により、局地的豪雨でも身近な中小河川が氾濫するようになったのです。

昭和32年の諫早水害、昭和57年の長崎水害もそうした都市型水害の典型例です(ちなみに長崎水害での1時間180mmの時間最大雨量の記録は現在でも破られていません)。

もう一つの変化が「少子高齢化」による人口減少の影響です。「提言」では「高齢化や人口減少により、水防活動、避難は一層困難になっている」と指摘しています。これまでの防災活動の主体であった地方自治体の体力が限界に近付いているということです。

このように社会条件が変化していく中で、平成20年代後半から、温暖化による降雨の激甚化が指摘されるようになってきました。平成29年九州北部豪雨、平成30年西日本豪雨、令和元年東日本台風(台風19号)、令和2年7月豪雨(球磨川水害)など毎年のように発生する水害は、これまでの治水の技術、考え方では対応しきれないのではないか、と強く感じさせることになりました。これらの変化が【流域治水】という考え方への転換をもたらしたのです。

前回のブログで、江戸時代を舞台にした小説「蝉しぐれ」を話しのネタに治水について述べました。日本の近世を代表する治水家として、武田信玄、加藤清正、成富兵庫などの戦国時代~江戸初期の武将たちが有名です。こうした高名な武将以外にも、仙台藩の川村孫兵衛、関東の伊奈忠次、忠治、土佐の野中兼山などの土木家たちがよく知られています。

武田信玄は、富士川上流、釜無川扇状地の氾濫を防止する独特な治水システムを作り上げました。釜無川の信玄堤は大変有名です。加藤清正は白川流域でさまざまな工夫を凝らした河川改修を行い、熊本の基礎を築きました。また、同じ九州の成富兵庫も筑後川を背負い、有明海に面した低平な佐賀平野の治水に力を尽くしています。

武田信玄像(甲府市)

彼らが行った近世の治水事業の特徴は、それぞれの河川、地形の特徴に合わせ、きめ細かなシステム、構造物を作っていること、そして洪水氾濫を一定の場所で許すというところにありました。これは、近代のような機械化された大規模な土木工事が不可能であり、そうせざるをえなかったからでもあります。

これに対して、明治以降の治水の基本的考え方は、両岸の連続堤で氾濫を抑え、屈曲部をまっすぐにし、河口部では分水によって排水量を増やす、つまり「降った雨は滞留させずに速やかに海に排出する」というものです。明治43年の「第一次治水長期計画」の策定以来、この方針に沿って河川改修が営々と続けられてきました。

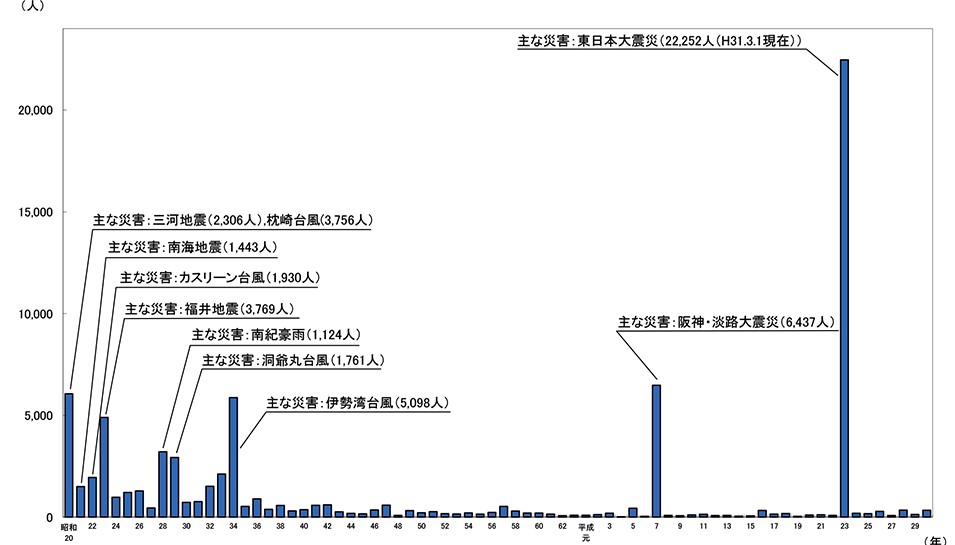

下の表は昭和20年(1945年)以降の日本の主な自然災害による犠牲者の数です。昭和20年代は枕崎台風や洞爺丸台風など、犠牲者1,000名を超える大災害が連続していますが、昭和34年の伊勢湾台風を最後に、このレベルの大水害は発生していません。(地震による災害は別として)そうした意味では近代治水技術の勝利といえるでしょう。

1945年以降の災害による死亡・行方不明者数

(内閣府 令和元年防災白書より)

ところで、河川改修工事が進むにつれて、同じ降水量でも河川の水位が上昇するという現象が起きるようになってきました。これは、堤内地(堤防に守られた家がある側)での降雨の滞留を許さず、速やかに河道内に導くという、改修の目的から当然起きてくることでした。

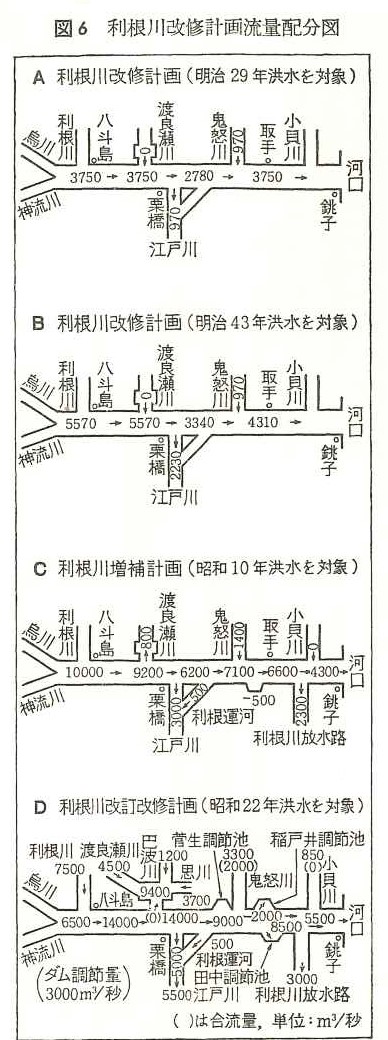

下の図は利根川の高水流量計画図です。江戸川との分岐点にあたる栗橋での計画高水流量(その時点での想定最大の洪水流量と考えていいです)を見てみましょう。明治33年の改修計画では、明治29年の洪水流量を目安として、3,750m3/毎秒と設定されました。これに基づいて銚子にある河口から上流に向かって築堤工事が進みました。ところが明治43年の洪水で栗橋の流量は約7,000m3/毎秒とされ、計画流量は5,570m3/毎秒に変更されます。さらに昭和10年水害、昭和22年水害(カスリーン台風時)と高水流量は次々と大きくなっていきます。

高橋裕「国土の変貌と水害」から引用

これは利根川に限ったことではなく、北上川や筑後川などにも共通し、治水工事を熱心に進めるほど、中下流部の洪水流量負担が増えるという皮肉な結果になっています。

洪水と水害は同じように用いられる言葉ですが、実は違うものです。洪水とは豪雨によって通常より大量の水が流れる現象です。河道を大量に水が流れることも、それが川からあふれ、あたり一面水浸しになることも洪水です。しかしそこに人の生活がなければ単なる「自然現象」で、水害にはなりません。人々が暮らしている場所で洪水が発生し、被害が出ると水害と呼ばれます。つまり水害とは「社会現象」なのです。

「分家水害」という言葉があります。昔からある「本家」は長年の経験から水害にあいにくい場所に家を建てていますが、そこから分かれた「分家」は、そうした土地が得にくいため、災害に弱い土地に建てられることが多い、という意味です。現在はこの「分家水害」が大規模に発生するようになった時代だと言えるでしょう。

当ブログ2019年12月11日付「地形という災害の記録」でも書きましたが、それまで太田川の氾濫と、山からの土石流を避けるように住んでいた集落に代わり、危険性を無視した大規模な宅地開発を行い、多くの人が住むようになった広島市安佐南区の災害はその一例です。1960年代の高度経済成長期以降、このような災害の危険のある区域が多くの人の生活と生産の場に変わってきました。こうしたことが、今注目されている「流域治水」という考え方につながっています。

次回以降この【流域治水】について紹介します。