地質調査の仕事をしていると、よく「三紀、四紀」という言葉を使います。「ここの地盤は四紀の地層だからちょっと軟らかい」とか、「三紀の岩盤だからしっかりしている」というような感じです。

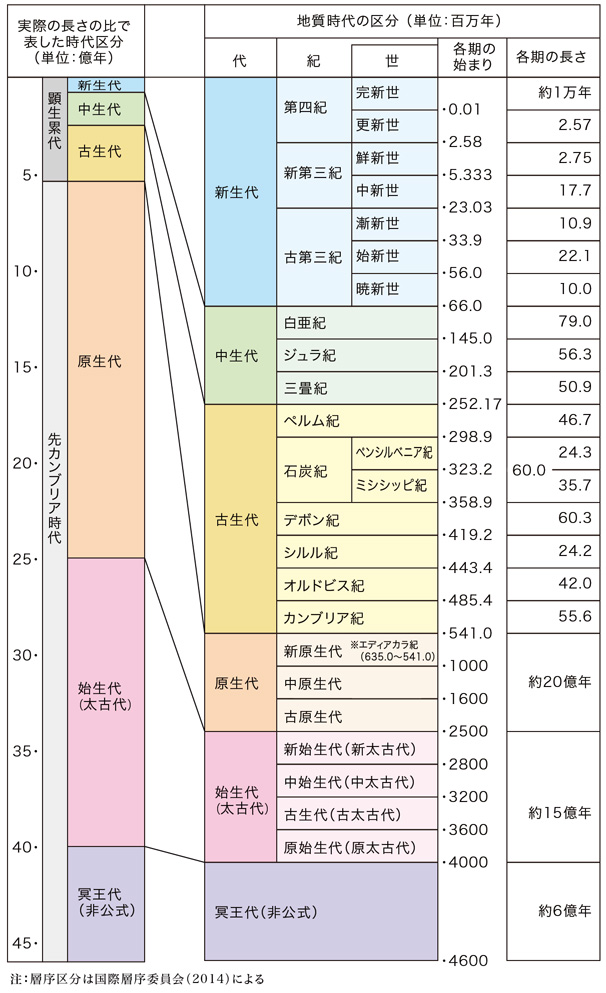

ちょっと説明すると、三紀、四紀とは地質年代の新生代(約6600万年前から現在)の中の区分です。正確には、新生代は古い方から古第三紀(6600万年前~2300万年前)、新第三紀(2300万年前~258万年前)、第四紀(258万年前~現在)の三つの紀に区分されます。この古第三紀と新第三紀を合わせて、第三紀と呼ぶことが多いのです。

地質調査を仕事にして働くようになり、この言葉をよく耳にするようになったのですが、すると当然「三紀、四紀」の前に順番から言って「一紀、二紀」という時代があると思いますよね。というわけで、当時勤めていた会社の社長に聞いてみました。答えは「そんなものはない」でした。

「えー!!そうなの」と驚いたのですが、地質年代表を見せてもらうと確かにそんな時代はありません。そうなのかと不思議に思ったものです。

さらに地質年代表に「原生代、太古代(始生代)、冥王代」という時代区分が加えられているのを見つけました。私が高校で地学を習った頃は、古生代の前は先カンブリア代と一括されていました。

地質年代表

今回は「一紀、二紀」はどこへ行ってしまったのか、なぜ新たな時代区分が加えられたのか、ということを話したいと思います。

まず強調しておかなければならないことは、地質時代の区分はここ50年位で概念が変わり、正確になったことです。これは、地球の歴史がプレートテクトニクス理論の登場により、マントル対流を駆動力とした大陸の成長―分裂と合体の歴史として編み直されてきたこと、微細な生物化石を分類、分析できるようになったこと、そして放射性年代測定技術により地層の絶対年代が確定できるようになったことによります。

実は第一紀、第二紀という言葉は、昔はあったのです。1759年、イタリアの地質学者ジョバンニ・アルディノは、イタリア南アルプスの地層を観察、分析し、地質時代を第一紀、第二紀、第三紀に分類しました。第一紀は化石の出ない(つまり生物のいない)時代、第二紀は、化石はあるが現在の生物とは違ったへんてこな生き物のいた時代、第三紀は現在の生き物に近い化石が出る時代としたのです。後にヒト科の化石が出る時代として第四紀が加えられました。しかし、化石の出ない時代の第一紀は、そもそも化石の無い火成岩や、この当時では見分けられない微細な化石がある地層すべてを含んでいました。

地質学の父といわれるイギリスの土木技師・地質学者のウィリアム・スミス(1769-1839)は、炭鉱の調査、運河の建設などに従事しながら、イギリス各地の地盤や化石を観察し、地層累重の法則(地層は下から上に古い順に重なっている)、示準化石による年代決定法=地層同定の法則(同じ化石のある地層は同じ時代の地層である)を見出し、初めてイギリスの地質図を作成しました。その後、同じイギリスのチャールズ・ライエル(1797-1875)は、現在も過去も作用する自然法則は同じであり、長い時間をかけて現在目にしている地質構造ができあがったとする「斉一説」を提唱しました。

ウィリアム・スミスによるイギリスの地質図

スミス、ライエルの示した地質学の考え方によって、示準化石(その時代を特徴づける化石)による分類と、地層累重の法則による研究が進み、第二紀は、古生代、中生代と細分化され、第三紀と第四紀は新生代に統合され、その中の区分として生き残ったのです。しかし、まだこの時代では地層の分類は相対的に古い、新しいとは言えても、何年前の地層かということは不明のままでした。

19世紀には、地球の歴史は数千万年の範囲であろうと想定されていました。これが一気に変わったのは、20世紀初頭に放射性同位体が発見され、放射性年代測定技術が開発されてからです。1927年に、イギリスの地球物理学者アーサー・ホームズは地球の年齢を16億年~30億年の間としました。地球の年齢は一気に100倍も伸びたのです。

ところでこの地質年代表の最初、地球誕生は約46億年前となっています。しかし、この年代の地層や岩石は地球上には残っていません。では何をもってこの年代を決定したかというと、地球外の証拠で決めているのです。

地球にはときどき隕石が落ちてきます。隕石は太陽系の惑星空間から地球表面に落下してきたもので、太陽系生成の初期、原始惑星ができた当時に惑星になり損ねた物質であろうと考えられています。そして、放射性年代測定により隕石のほとんどがおよそ46億年前にできたことがわかっています。つまり、太陽系、原始地球ができた時代は約46億年前であることを示しているのです。

以下の内容は昨年12月の安全大会で、なぜ「パワハラ」をテーマとして扱うのか説明したものです。

私たちの作業はチームでやっているので、チームワークが大事であることはみんなが理解していると思います。ここで、チームワークがうまくいかなかったために起きた事故の例として「テネリフェの悲劇」と呼ばれる航空機事故について話します。

1977年に大西洋にあるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ空港で、ボーイング747型機同士が衝突事故を起こし、乗客、乗員あわせて583名が死亡する、航空機事故史上最悪の事故がありました。この事故は、その後の航空機業界の安全対策を大きく変えるきっかけとなりました。

KLMオランダ航空のボーイング747型機(以下KLM機)とパンアメリカン航空の同じくボーイング747型機(以下パンナム機)は、どちらも大西洋のリゾート地、グラン・カナリア島を目指して飛行していました。途中でグラン・カナリア空港にテロ予告があり、急遽近くのテネリフェ島のテネリフェ空港に臨時着陸し、長時間の待機を余儀なくされました。

待機しているうちに、濃霧が空港を覆い始めます。KLM機は本来の目的地であるグラン・カナリア空港到着後、アムステルダムに戻る予定でした。さらに濃霧が悪化すると、視界不良により空港が閉鎖され、予定の飛行ができないだけでなく、乗客の宿泊代などの負担が増える恐れがありました。クルーにこうした焦りがあったと思われます。

パンナム機到着2時間後、テロ予告がウソであることがわかり、グラン・カナリア空港が再開し、待機中の飛行機は離陸を始めます。しかし大型の747型機はなかなか出発できません。早く離陸したいKLM機は、管制官のあいまいな指示を離陸許可と思い込んで滑走を始めますが、滑走路の反対側にはパンナム機がまだ待機中でした。KLM機はパンナム機に衝突、炎上してしまいました。

衝突炎上したボーイング747型機の残骸

ここでは濃霧や管制官のあいまいな指示など、途中でいろいろな問題があったのですが、KLM機のクルーの間のコミュニケーションの悪さが、大きな事故原因の一つとしてあげられています。

まず、KLM機の副操縦士が、離陸を始めるときにまだ管制承認が出ていないことを指摘しています。さらに航空機関士も滑走路上にパンナム機がいるのではないか、と指摘しましたが、機長はこれらの意見を黙殺し、他のクルーはこれ以上のことを言えませんでした。

この機長は、KLMで最も権威のあるパイロットで、ボーイング747型機操縦のチーフトレーナーでした。他のクルーとの格差が大きすぎ、コミュニケーションが取れなかったことが事故の大きな原因であったと指摘されています。

航空機事故は大きな事故になることが多いため、この事故を受けて航空機業界はCRM(Crew Resource Management)と呼ばれる、コミュニケーションとチームマネジメントの訓練を行うようになりました。

労働災害、事故の原因にはさまざまなものがあります。資材・機器の不備、整備不良、安全設備の不十分さ、教育・訓練の不足、不注意、うっかり、などなどいろいろあります。コミュニケーション、チームマネジメントも重要な要因のひとつです。

作業員が危険な要素に気が付いていても、職長、監督者に言わなかったために起きた事故は少なくありません。なぜ言わなかったか、理由はいろいろ考えられますが、基本的にはコミュニケーション不足、というよりコミュニケーションがとりにくい関係です。KLM機では機長の権威が圧倒的であったと言われていますが、それ以外に当時のパイロットは軍出身者が多く、上の指示は絶対という関係がこのクルーにはありました。

各作業現場ではさまざまな立場の人が協力して作業し、業務を進めていきます。自分の会社だけでなく、協力し合う多くの会社の人たちと、風通しがよく、信頼できる関係を作ることが大変重要になります。パワハラ、ハラスメントはこうした信頼関係の基礎となるコミュニケーションを阻害する最も大きな原因です。

「また怒られるかもしれない」とビクビクしながら仕事をしていたら、チームとして機能しないし、よい仕事ができるわけがありません。そういう意味で、安全に作業していくためにはパワーハラスメントについて理解し、職場からなくしていくことは切実な課題です。まずお互いによく話す、コミュニケーションをとる、ということが出発点になるのです。新入社員を迎えるにあたり、改めてこのことをよく理解してほしいと思います。

4月になりました。3月が例年になく暖かく、4月初旬には事務所の桜が満開になりました。

今年は新入社員が、大卒1名、高卒1名、計2名入社しました。今は期待と緊張が半々といったところでしょうか。早く会社と仕事に慣れていってもらいたいと願っています。

当社では今年の新社員の入社を含めて徐々に世代交代が進んでいますが、建設業、建設関連業全体を見ると高齢化が進行し、業界全体としても危機意識をもって対策を進めています。i-Constructionはその代表的取り組みです。労働者の減少への対応と働きやすい労働環境を作り、若い世代の人たちに入ってきてもらおうというものです。そして、同時に進められているのがハラスメント対策です。

世の中がもはやパワハラ、セクハラ、マタハラ等々のハラスメントを認めない流れになっているから、というだけではありません。建設業、建設関連業ではパワハラが多い、というイメージがあると思います。また、イメージだけでなく実際に多かったのです。その理由としてあげられるのが次のような特徴です。

①危険な作業が多い。

「今の動きを止めないと危ない」➡大きな声になる➡カッとしてしまう➡その勢いでパワハラになる。

②現場が閉鎖的でチェックが入りにくく、パワハラの温床になる。

③男社会で、体育会のノリで上下関係が厳しくなりやすい。

④教育体系がない。昔から技術はいちいち教えられるものでなく、「見て盗め」という指導方法が多い。

昔、私が入ったころは実際にこうした環境でした。これでは若い人が入ってきてもなかなか定着しないでしょう。

十数年前ですが、同業の会社の社長と話していて、採用についてこういっていました。

「うちではついてこれない人間はやめてもらってかまわないと思っている。どんどん入れて、ついて来れるやつだけが残ればいい、という考え方で採用している」

昔はこれでよかったかもしれません。しかしこれだけ若年層が減少し、雇用すること自体が難しくなってしまうと、こんな考えでやっていたら、たちどころに行き詰まってしまいます。パワハラなどのハラスメントを防止し、働きやすい環境を作っていくことは、会社の維持と成長のために絶対に必要な切実な課題になっているのです。

当社でも昨年12月の安全大会、3月の安全会議を「パワハラの防止」をテーマにしました。安全大会では社会保険労務士を講師に迎えて、パワハラについての講習と、パワハラのグレーゾーンについてグループワークを行いました。安全会議では、より身近な現場での経験を出し合っての討議も行いました。こうした講習、討議を通じてパワハラの理解と防止のために何が必要か、理解が深まったと考えています。

ところで先日、突然東京の弁護士事務所から「身に覚えがあると思うが、御社の女性社員からセクハラでの訴えがあった。東京地方裁判所に告訴する予定だが、300万円を支払えば示談にしてもいい」という内容のFAXが送りつけられました。

「なんじゃこりゃ?」と思ってその弁護士事務所が実在するかネットで調べると、ありました。ありましたが「当職の名前をかたって金銭の支払いを要求する事案が起きているので注意してください」と記載がありました。

やっぱりね。新手の特殊詐欺のようです。

こういう手口を思いつくのも、さまざまな会社の中にはセクハラ、パワハラがあり、それが表ざたになることを心配しているところがあるからかもしれません。自分の言動が果たしてハラスメントに該当するか心配する方もいるでしょう。

しかし、ひとつひとつの言動を心配するより、お互いの立場や気持ちを尊重する、配慮する社風になっているのかどうかが問題です。仕事をしていれば、怒られたり、注意されたりするのは付き物です。それなしに技術、技能の向上はありません。ただ、そこに相手を尊重し、大事に思う気持ちがあればハラスメントにはならないと思います。

まずは、よく話をする、コミュニケーションをしっかりとることが何より大事ではないかと思います。そしてこのことは、社員の定着だけではなく、安全に作業を行う上でも極めて重要です。「パワハラ」を安全大会で取り上げたのはこのためです。

「良好なコミュニケーションが安全の基礎になる」ということについて次回述べます。

VEI(Volcanic Explosivity Index)=火山爆発指数は、火山の爆発規模の大きさを表す区分で、火山のその時々の爆発の大きさを示しています。爆発噴出物の量で0~8に区分され、8が最大規模です。

VEIの決定には噴出物の種類は関係なく、また、静かに流れる溶岩はどれだく多くても考慮されません。したがって噴火のエネルギーを示すわけではありません。ただ、歴史的な記録がなく噴火の状態がわからない古い時代の噴火についても、噴火の規模が評価しやすい、ということでこの指数が一般的に用いられています。

下の表はVEIの区分とその噴火例を表したものです。

VEIの値が1上がると、噴出物の量は10倍となります。ただし、1と2の間だけは100倍の差がつけられています。もちろんこの値の幅は大きいので、VEI6に近い5とか、7に近い6とかもあります。

記憶に近い日本の大きな火山噴火は、1990―1995年の雲仙普賢岳の噴火や1986年の伊豆大島の噴火ですが、VEIでいうと2~3に該当します。なんだ、そんなものか、と意外な気がします。しかし当たり前の話ですが、小さい噴火は頻繁に起きるし、大規模な噴火はめったに起きません。人の短い一生の中で何度か経験する火山噴火はそんなものなのかな、と感じます。

もちろんVEIが小さいからと言って被害が小さいということではなく、噴火の規模と災害としての規模は全く違うことは強調しておかなければなりません。小さい噴火でも人口の密集地に近ければ大被害になるのは当然です。カムチャッカ半島のようなヒグマしかいないような場所では大噴火を起こしても、大きな災害にはなりません。

とはいえVEIの大きな噴火がもし起きたら、と思うとそら恐ろしくなります。

約7万年前に起きたVEI8のインドネシア・トバカルデラの噴火では、当時の人類の大半が死滅したと考えられています。これは「トバ・カタストロフ説」と呼ばれています。人類のDNA解析の結果から、約7万年前に人類の数が1万人以下まで減少し、遺伝的に非常に均質になった、という説です。この説は、気候変動が与えた人類の進化や移動(グレートジャーニー)への影響を考えるうえで大変興味深いものですが、長くなるのでこれ以上は述べません。

インドネシア・スマトラ島のトバ湖(Googleより引用)

それはともかく、この噴火による火山灰は、東南アジア、南アジアを中心に厚く積もり、ベンガル湾を越えたインドでも、トバ火山由来と考えられる火山灰が2mも堆積しているそうです。この大量の火山灰によって日光が遮断され、地球の気温は平均5℃も低下し、劇的な寒冷化が長期にわたって(数千年の規模)続いたとされています。

トバカルデラやアメリカのイエローストーンカルデラの噴火、日本の阿蘇カルデラの噴火などはいずれも記録があるわけではなく、地質学的な研究からわかってきたものです。記録が明瞭に残っている最大の噴火といわれるものは、トバカルデラと同じインドネシアにあるクラカタウ島の1883年噴火です。この噴火はVEI6.5とされ、標高1,800mの成層火山が消滅し、海中にカルデラを作り、四つの島だけが残りました。火砕流は約40km先のスマトラ島を襲い、津波により周囲の島々で36,417人が死亡しました。成層圏まで達した噴煙により北半球の気温が0.5℃~0.8℃低下したと言われています。

クラカタウ島の噴火に匹敵すると言われているのが、1991年のフィリピン、ピナツボ山の噴火です。この影響で日本でも寒冷化が起こり、夏の無い年と言われ、稲の収穫量が激減し、備蓄米の放出、タイ米の輸入が行われたのは記憶に新しいところです。

1991年のフィリピン・ピナツボ火山の噴火

VEI8クラスのトバ火山のような噴火は、数万年から数十万年に一度しか起きないものですが、いつかは必ず起こります。それまでに人間はこの破局的噴火に耐えられるよう、賢くなれるのでしょうか。それともまた別の原因でそれ以前に滅んでしまうのでしょうか?

ウクライナの戦争を見ていると、「そんなことやってる場合じゃないだろう」と暗澹たる思いにとらわれます。たかが数十年から数百年の歴史の変遷ではなく、数万年のスパンで見れば「人間は同じ、人類はみな兄弟姉妹」などと言ってみたくもなるのです。

前回、富士山は「噴火のデパート」と呼ばれている、と書きましたが、全体としていえば玄武岩溶岩の噴出が多い火山です。これだけ長い間玄武岩質の溶岩を噴出し続けている火山は日本では他にありません。

下の図は富士山周辺を拡大した陰影起伏図です。これを見ると富士山の裾野周辺に多くの側火山があることがわかります。山頂から右下(南東)に大きく口を開けているのは、1707年の宝永噴火を起こした宝永火口になります。左上(北西)には、やや大型の側火山である大室山や、青木ヶ原溶岩流を噴出した割れ目噴火火口列があります。これらの側火山はすべて一回の噴火でできた単成火山です。

富士山周辺の陰影起伏図(地理院地図を編集)

この図を見るとわかるとおり、側火山は概ね富士山の北西―南東の軸に沿って並んでいます。このことは、富士山が玄武岩質の溶岩を噴出し続けていることと関連していると考えられています。

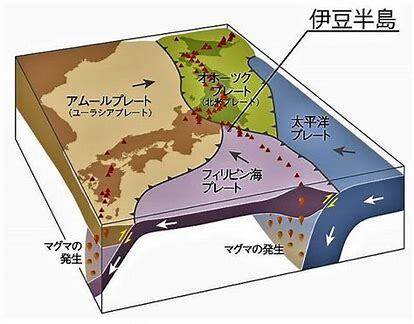

改めて富士山とプレートの位置関係を確認してみましょう。

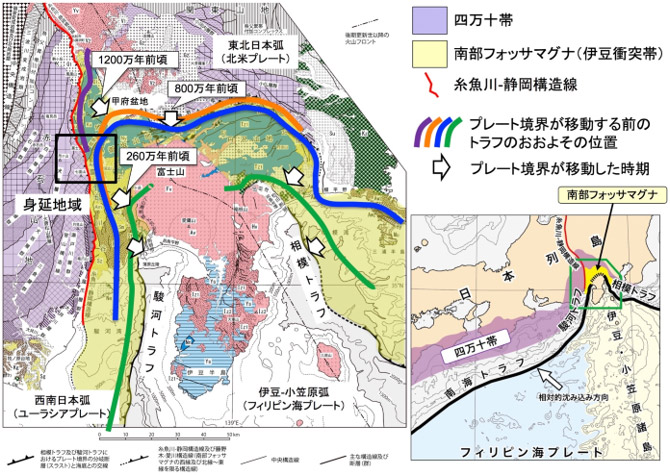

日本周辺には、陸側プレートである北米プレート、ユーラシアプレート、海洋プレートである太平洋プレート、フィリピン海プレートの四つのプレートがあり、押し合いへし合いしています。北米プレートとユーラシアプレートの境界が糸魚川静岡構造線です(ということになっていますが、これはとりあえずの仮定だと思います)。フィリピン海プレートは北西方向に移動しユーラシアプレートの下に沈み込み、さらにその下に太平洋プレートが沈み込むという大変複雑な関係になっています。

伊豆半島を中心としたプレートの関係図

伊豆―小笠原諸島はフィリピン海プレートとともに北上し、日本列島に衝突します。フィリピン海プレートは日本列島の下に沈み込みますが、軽い地殻の伊豆半島は沈み込むことができずに日本列島を押し続けています。その結果、中央構造線~三波川帯、秩父帯、四万十帯という西南日本外帯の八の字変形が生まれました。このフィリピン海プレートの衝突の先端部、ユーラシアプレート、北米プレートのほぼ交点に富士山があることは注目に値します。

伊豆半島はフィリピン海プレート上にありますが、沈み込めません。その両側は、相模トラフ側からは北西方向に、駿河トラフ側からは西方向に沈み込んでいると考えられています。明確なことはわかりませんが、伊豆半島を境にフィリピン海プレートが分岐している、ということのようです。

このプレートの分岐により、富士山周辺では北東―南西の引張力が働く応力場となり、北西―南東方向にマグマが上昇しやすくなります。地殻に弱いところがあるとマグマはもっとも上昇しやすい場所を選んでその都度噴火するので、一回だけの噴火でできる側火山をたくさん作ることになります。また、このこと(フィリピン海プレートが分岐していること)が地下深くでできた初生的マグマである玄武岩質マグマが、分化することなく地上まで上昇しやすい条件を作っていると考えられています。

「富士山は地球表層における最大級の境界であるプレートの境と島弧の最大級の弱線である火山フロントの交点に位置している。このために、ここはおそらく地下深くでできたマグマが容易に地上に達しやすいのであろう。(中略)富士山生成の秘密が全部解けたわけではなく、その位置の特異性がはっきりと認識されるようになったという段階なのである。」

(貝塚爽平「富士山はなぜそこにあるのか」1990年)

ところで富士山は約2,200年前から中央火口からの大規模な噴火を起こしていません。理由はよく分かりませんが、それ以降の大規模噴火はすべて側火山からの噴火です。記録に残る富士山の三大噴火(延暦噴火、貞観噴火、宝永噴火)もみな側火山の噴火です。このまま中央火口からの噴火がなければ、今の富士山の美しい形は浸食によって徐々に失われていきます。

ただ、富士山のテクトニックな位置(プレートとの位置関係)は変わらないので、富士山がその下に古富士山や小御岳山を隠しているように、別の火口から噴火した次世代富士山が新たに出来上がるかもしれません。

さらに時間が経過し、数十万年から数百万年後には次の伊豆諸島の島が衝突するはずです。するとフィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界は現在の位置からジャンプし、新たな半島と本州の境に移動します。その時には富士山は火山としての活動を完全に終え、最終的には現在の御坂山地や天守山地のような、次の世代の大火山を取り囲む、山地の一部になってしまうのかもしれません。

伊豆の衝突によるプレート境界の移動(産業技術総合研究所より)